|

На главную

Напишите мне

|

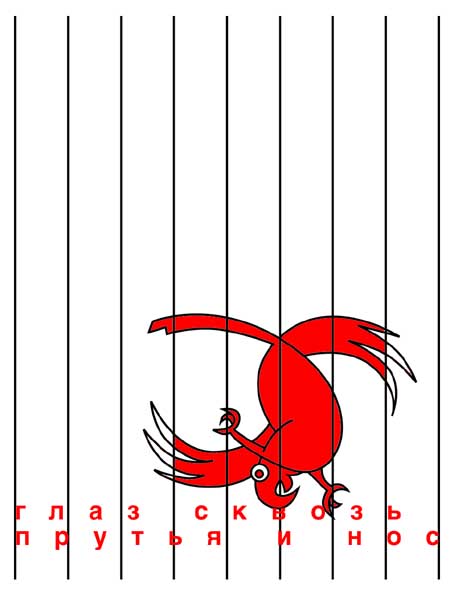

Сборник "Глаз сквозь прутья и нос"

Уважаемый Эпанод Синдетонович!

Это «вступительное слово» послесловие ко всему моему предыдущему опыту чтения Вам стихов или даже проще и шире нашего общения. Я хочу донести Вам на Вас. Слушайте.

Отчего-то так повелось, что с тех пор, как мы с Вами знакомы, Вы, Цемент Бетонович, пребываете в завидной уверенности, что поэт очень смелый, безрассудно смелый человек, ибо выносит на суд почтеннейшей публики «свои интимные переживания по поводу своих не менее интимных фактов биографии». И отчасти Вы правы, Синекдох Синекдохович, точнее не виноваты, потому что уверенность Ваша выпестована еще школьными уроками литературы (когда стихотворение подавалось в качестве необязательного приложения этакой пикантной иллюстрации к отношениям, скажем, Пушкина, скажем, с Анной Керн. «Детям так понятней» (с чего они взяли?)), а бороться с таким мощным авторитетом, разумеется, Архаизм Вульгаризмович, бессмысленно. Дети выросли, установка осталась. Милейшая установка, так прочно зацепившаяся в сознании за врожденную любовь к сплетням и интерес к чужому «грязному белью». А ведь если дать труд себе подумать, то, Инфинитив Оборотович, можно прийти сразу к двум несложным логическим умозаключениям. Первое из которых касается Вашего хорошего либо дурного воспитания. Где-то бестактность, согласитесь, Орфоэпий Аллегориевич, подойти к случайному прохожему с вопросом: «С кем ты, братец, спишь?». Вы тут же рискуете нарваться на ответную грубость самым искренним образом. Так что, даже в том случае, если Вы, Сюжет Фабулович, так скучны и бездарны, что Вам, Какограф Эвфемизмович, это интересно, Вам не позволяет сделать сие Ваша интеллигентность вкупе с инстинктом самосохранения. Кроме того, Инверсий Хиазмович, Вы все перепутали относительно смелости поэта, который, да, как и все, не лишен своей жизни и ее событий, ему, как и, вероятно, Вам, суждено принадлежать к одному из двух полов и, как ни крути, черты местного колорита его сознания скажутся на всем, что он пишет, но совсем не этим он собирается делиться с читателем (для этого у него есть друзья и это он сделает в прозе), а тем, Междометий Герундиевич, о чем себе кричат «Ай да Пушкин!..», тем, что представляет пусть весьма скромную художественную ценность. Ведь читать стихи, с мавританской и необузданной фантазией сочиняя «мыльные оперы», из которых они, якобы, выросли, так же наивно, как отождествлять актера, сыгравшего преступника с преступником, а от актера, сыгравшего супергероя, ждать тех же подвигов в жизни. Так же наивно и так же раздражающе. Чудовищно нелепо выводить биографию из стихов, всегда ошибешься. Еще нелепей, чем наоборот... Такой расплывшийся, потерявший всякие очертания, бытовой фрейдизм (кстати, как Ваша, Карл Марксович, голова?). Впрочем, Юнг уже, кажется, весьма исчерпывающей метафорой (о заложенных в почве качествах растения, на ней вырастающего) на все попытки подменять существо искусства, изучая вещи ему сопутствующие и прямого отношения к нему не имеющие, ответил. Вот и я Вам говорю оставьте Вы Ваши, Эпифор Флексиевич, задние мысли, забудьте наконец все, чему Вас учили в школе. Стихи не рассчитаны на бесцеремонные вопросы, они незнакомцы (и тем сильнее, чем ближе Вы знаете их авторов).

Второе умозаключение связано исключительно с Вашим, Картин Эстетович, эгоистическим желанием насладиться произведением искусства как таковым. Талант, как справедливо кем-то было подмечено, подобно прыщу может вскочить на носу и у порядочного человека и у подлеца, но мы с Вами, Развязк Завязкович, так устроены, что располагая какой-либо информацией об авторе стихотворения (картины, скульптуры), мы уже должны приложить достаточные сознательные усилия для того, чтобы отделить ее в своем восприятии и оценке от этого стихотворения (картины, скульптуры), которое тем сложнее будет любить, чем негативнее эта информация, чем больше идет она вразрез с нашими представлениями о прекрасном и достойном. Так что, дабы не затруднять себе жизнь, давайте забудем об авторе. Наполните стихи своим содержанием, я дарю их Вам, Финал Трагедиевич, они Ваши. Не думайте обо мне, о том, почему и как я их писала, это неинтересно. Попробуйте хоть раз, Аорист Модальнивич, уверяю Вас, Вы не пожалеете.

ЧАСТЬ №1

«ЧТО-ТО СОВСЕМ ДРУГОЕ»

***

Если ваша голова уже так тяжела,

что легко отделяется и взлетает,

как воздушный —

Или, хотя бы, такой исход

вам не кажется парадоксом,

значит, вы готовы к зиме,

значит, вас не душит витальность,

а душит

что-то совсем другое.

Что-то совсем другое.

***

Жизнь состоит из радостей, если в ней разобраться

как следует. Я, к примеру, испытываю счастье,

выезжая на воздух, между Текстильщиками и Волгоградским

проспектом (на котором никто не выходит, да и заходят не часто,

такая уж станция). А тут, поглядите, — осень,

листья так и просятся стать гербарием, а гербарий *

стоять на моём подоконнике («между прочим, вносит

нечто…», — щёлкает пальцами, — «некое…», — улыбается).

Да, я знаю, знаю… но, Вы понимаете, — дети,

они рождаются в мае, а листья желтеют — осенью…

Главное, ждать их обоих. Что же Вы мне ответите

на мою откровенность, которой — не переносите?

Спросите, где меня черти носили? куда и как?

сколько их было? молоды ли? красивы?

Я покажу инжир Вам, на то и дана рука,

и удалюсь подчёркнуто строго, маша курсивом.

* * *

Толпа как зубы (за — язык

лица держать, а то убьют),

жуёт, — не в этом ли уют? —

проталкивает, как свою,

отрыгивает на позыв

остановиться, глядя в соль

текущих слёз, как ты стоишь,

и по лицу стекает тишь

на грудь из свитера, стоишь

с таким растерянным лицом…

* * *

Поцелуй меня в слёзы, в их, пахнущий морем, ручей,

в пересоленных капель апрель на январском морозе,

в рыбу их тишины, робким всхлипом вспорхнувшую в чей -

то аквариум песен, которые что? * как ни слёзы.

Поцелуй и прильни, и помедли, забудься, забудь,

что * мы думаем * "всё", а на самом-то деле лишь зримость,

посмотри, что за мёд эта соль в самой впадине губ,

что за дивный алмаз * ведь глаза не напрасно возились!

Поцелуй меня в глубь, в самый солнечный душ переплёт,

в середину раскрытой тетради, чтоб буквы, подтаяв,

объяснились мне в смысле. Целуй же, а муза допьёт

то, что ты не вцелуешь в свой медленный, медленный танец.

* * *

Рыбки уснули в саду,

Птички затихли в пруду…

Судя по солнцу — уже зима.

Восемь часов, а в окне, как полночь,

ночь. Я могла бы тебе напомнить…

Полно… Ладони водой наполнив,

выпить с лица, я могла бы март,

April and May, June, July and August,

лужею осень — дворовым псом

вылакать, словно дурацкий сон, —

снилась вода с неземных высот —

лужею («Рыжик!» и — строгость, строгость).

Холодно. Лужи замерзли. Луж,

как таковых, не отыщешь — льдышки…

Холодно, видно, как дымно дышишь,

словно бы сердце идёт вприпрыжку,

а не, идущий под сердцем, муж.

Листья обрывками льна и ситца

красят скамейки (смотри, не сядь!)

парков (иди), три, четыре, пять,

спрятались рыбы на сосны спать

и окольцованы — к чёрту! — птицы...

* * *

Слабость? Это снег в Ростове

падает, двоясь со стоном

стёклами, беля все стены

лёгкой длящеюся тенью

света. Веток хрупкий остов

кажется ребёнком, взрослым

кажется, что время снегом

вверх плывёт, душою в небо –

смотрит со стола котёнок

вертикалинками тёмных

суженных зрачков, как в волны

чайкой, вороном на войны.

Слабость? Кто-то обескровлен,

крыша сорвана, пол пойман

зайцем снега за лежаньем

досками. Жестянкой ржавой

черпая воды напиться,

пьёшь не ртом, а клювом птицы,

пойманной, как в клетку, в слабость:

где ты, друг мой, да, – когда ты?..

* * *

Свет слов твоих во сне,

снег выпадет, как свет,

и будет свет * во мне,

и * будет свет. Как след *

на белой пелене

(а тьмою ли ослеп?..)

прошёл, что по стене,

лишь зазвенел браслет

задетый, серебра...

Колокола руки,

торшеры, люстры, бра,

луна и огоньки

болотные. Звезда

полярная горит,

держась, лучи раздав

и выиграв пари.

А ты мне в сон, на сон

грядущий, в слух, у губ,

всё шепчешь * в глаз, в висок,

в окошкин свет в снегу...

* * *

На утренний вокзал ещё не рассвело

светило, за окном остатки ночи ест

моё окно, где свет, ты встал, чтоб уходить,

тебе пора идти, а – я вожмусь в кровать,

дыханье задержу, зажмурюсь, притаюсь

от света – от тебя, идущего уйти.

Рассветом…

* * *

Закатывайся, плачь и – проходи

на Запад, иноземно, иностранно,

лишь иероглиф от зажившей раны

оставив на стучащемся в груди.

Закатывайся, падай, разбивайся –

в хрустальных срезах кровью всех лучей,

хрусталик глаза режь, огромный чей,

нелепость чья всё в нежное раскрасит.

Закатывайся, вот тебе платок,

он – носовой, нозальный, вытри слёзы,

а очень хочешь – ударяйся оземь,

закатывайся, плачь – мяча подскок –

закатывайся! Завтра снова встанешь!

Я знаю, не обманешь, не глупа!

Вот только без тебя темно ступать

и холодно. Но как сказать: останься?

* * *

1

... а в глазах тоска

смертная (доска,

вывеска). Два дна

плачущих, два рва,

где вода видна,

из глубин прорвав,

сердце вырвав из,

онемив уста

(ты же так устал *

до сожженья риз,

где тебе, куда *

путь держать: ложись,

спи, в глазах вода

смертная, как жизнь.

2

... а в глазах тоска

смертная * со скал

броситься * в глаза

озера, из-за

поезда и под,

без тебя * с тобой:

выбор, перебор,

и * Икаром с гор

в пламени, в огне:

от меня * ко мне.

* * *

Я уже не могу ждать -–

приезжай! Тёпл и смят след

простыни, а тебя нет

вдоль меня. И восход ржав

над кирпичной стеной, всё

дребезжащий взойти, как

полагается. Каф-ка,

уходящий из сна в сон,

растворяющийся в шаг,

уходящих из сна – снов.

Я – с ума упаду, с ног –

упадёшь. Не могу ждать!

* * *

Обмен теплом –

горячий плов

воспоминаний… Слов, и слов, и…

И послесловий.

Пожалуйста, две капли крови.

Стекают по стеклу укромно

дождинки – кротко, самой кромкой

окна. Сейчас тебя открою,

закон разлук, их беззаконий

закон…

***

Злой, из золота, изо рта

доставая монетку тёмную,

отвези меня в эту комнату,

брешь во времени залатай,

сшей, срасти, состыкуй по контуру,

съешь и выпей, разбей кувшин,

в том безвременьи две души

одиночество рвут да комкают.

Отвези меня. Плеск весла,

лески блеск, донной рыбой пойманный,

золотой серебристый соверен

солнца, круглый ослепший глаз

прямо в комнату, сквозь гардин

расслоенья, сквозь воздух тающий,

в раскалённое губ пристанище,

языками огня в груди

полыхавшее.

***

Дверная ручка всех начал.

Берёмся? Дёргаем. В плечах

узка та комната. В шагу

мала. О стены бьётся гул

их пустоты, побелки и –

их замкнутости на двоих

в них заключённых чёрных нас.

Ты в профиль. Я к тебе – анфас.

***

Буду нелепо толпиться в прихожей

с бледной улыбкой, неровно приклеенной,

радость не чувствуя, чувствуя кожей

больше, чем зрением, глубже, чем зрением, *

ты же чужой, непохожий на этого *

из никогда, из тогда, из отсюдова...

Где твои губы?! и * сетовать, сетовать,

ветошью взмахивать, путаться, спутывать...

Где твои губы?! А * ма! * руки в стороны,

чьи-то другие глаза в меня вперены.

Ну заходи. Будешь голубем? Вороном.

Вороном, вороном, с чёрными перьями.

Чем угощать тебя? Кашею? Падалью?

Пить будешь кровь или сок помидоровый?

Только не спрашивай радостно * рада ли?

Ты же чужой, разве это * не здорово?!

***

Дай мне лицо твоё — в него взглянуть.

Скулящие растянутые скулы,

как скалы выступают, выступ скал,

скол стёкол, витража (легко стянуть,

Андрей Андреевич, и я — стянула!),

лба, носа, рта, надбровных дуг, виска,

глаз… Я хочу тебя пере — вернуть, —

калейдоскоп, цветенье swimming pool’а, —

вниз головой, чтоб сыпалось песка…

***

Близорукими глазами щурясь душу рассмотреть,

ты впиваешься в лицо мне и, как курица в земле,

роешься и ищешь что-то, что все курицы едят.

***

Вода кажется зелёной. Хотя, по сути,

она же жёлтая. Это небо

отражается в ней. Так кому же верить?..

Я допускаю, что даже ты, единственная, кто мне дорог,

проститутка, * меня тоже сейчас обманешь,

убежишь и не дашь, украдёшь все деньги,

а потом расскажешь, что я * такой-то

и не смог не то что..., а даже то, что

могут даже те-то. Вполне возможно,

что всё так и будет. Сымай кольчугу.

***

Расстояние от лица до дула

измеряется выстрелом, я не хочу

знать, сколько там метров * пусть

он уходит, мама! я так * боюсь.

Я не хочу воевать, убивать, зарывать,

падать очками в тёплый чужой песок

детской песочницы: танки, ведёрко, ло-

падла! куда ты лезешь! (И в челюсть дать

грязным ботинком). Чешется всё в прыщах

тело от этой грязи, дай мне воды,

как перед школой, помнишь? * нагрей, полей

на руки, я умоюсь. Я смою след

крови своей и чьей-то с моих вещах.

Дома тепло, ты спекла пироги с айвой

(только не плачь!), а отец починил сапог,

я не хочу умирать. Я плохой сапёр,

и я оттуда нескоро вернусь живым.

***

Как это утомительно * голова.

Куда лучше было бы заканчиваться

шеей, пусть бы она обросла

шевелюрой по самый кадык.

***

Я завтра повешусь, я в тёплую ванну

залезу и вскрою себе этот город,

я выпью таблеток, водой из-под крана

запью и никто мне не вызовет скорой –

беспомощности, и с разбегу в окошко

швырнусь, зафигачусь, зажмурюсь, зажарюсь –

так холодно здесь, так бездомно и тошно,

как рыбе, которую взяли за жабры.

Я сделаю харю и сделаю кирю,

я выпущу жизнь тем осколком бутылки,

в которую лезу, носясь по квартире

с дырою безумия в чёрном затылке.

Я солнце сожру и сожгу себе губы,

гортань и желудок, я всем крокодилом

войду тебе в сны и навеки пребуду

кошмаром твоим. Ну… я предупредила.

***

Туман, как в сентябре. Сентябрь.

Почти что девять. Скоро нужно

идти на улицу, шаги

распределяя по строке.

На сердце Бог, как твёрдый знак,

оканчивает слово, чтобы

не перепутать, как слились,

не выпить всё, не разобрав

вкус всех предлогов. Голоса

идущих вслед — едва слышны,

звук завязает в облаках…

Внизу белеет дивный город.

***

А мир уже осенний. Виноград

становится изюмом, ночью был

такой мороз, что я закрыла окна,

чтобы не мёрзла ласточка в моей

из-под другого попугая клетке.

На шее круглый камень из стекла

задумал воду и блестит о ней, а –

мир уже осенний, дверь окна

не заперта, а только призакрыта –

шагнёшь, протянешь руку и шагнёшь,

прости за каламбур, – откинешь сани,

хотя зима уже не за горами

и сани пригодятся там сидеть.

***

Моросит. Два удара вблизи

состоялись слезою тягучей —

по стеклу. Скоро холодно. Зи—

мама, 10 минут, на тот случай,

если я не проснусь по своей

мировой шопе — как его? — воле.

Как темно на дворе из аллей

ало-жёлтых, что парус Ассолин.

Как темно, собираться пора,

умываться и завтракать чаем,

и идти и идти со двора,

пожимая от зяби плечами.

***

Я ссутулившись съем бутерброд с сыросой,

и отправлюсь куда-то, качнувшись со стула,

всё такой же жующей, такой же сутулой,

руки спрятав в карманы и все же босой.

И усталые веки разъяв, воспаленно

посмотрю на снежинки и вдруг * засмеюсь,

потому что пойму, как нелепо стою

посреди снегопада с щекою солёной.

И спешащий в сберкассу затурканный ты,

оглянувшись рассеянно, тихо заметишь,

что я скоро замёрзну, и на моём месте

ты бы хоть запахнулся, не то и простыть

мне недолго и долго потом не смеяться,

и я тут же нашарю замёрзлой рукой

закрывашку пальта под солёной щекой

и задвину её зачарованным пальцем.

И мы оба, старушечьи пряча тела,

стариковски ступая по льдистой дороге,

разойдемся, не помня * как, впрочем, о многих *

что я месяц назад далеко умерла.

***

Бездыханный осенний день,

как в стакане вставная челюсть,

безопасно молчит. А чем не

улыбается? Только вдень…

Только вденьте иголку в нитку

и за — что? — пайте все носки,

все носы и все рты тоски,

все ракушки и все улитки,

все жемчужины слов и зуб —

ов, -ев, перлы, курлы, все рыбы

чешуи, и кораллов глыбы

леденят дно реки в глазу.

***

Какое же это чудовищное напряжение * расслабляться.

Я лежу на кровати и пытаюсь представить себя носком

на берегу, где волны шуршат с песком,

чувствуя солнечный луч плечом, краем глаза, виском,

а, в сущности, * лампу, с нечерепашьим панцирем.

Лучше бы вместо "ногам-и-рукам-тепло"

я бы припомнила чьи-то стихи на память

или помыла полы, или купила пачку

сигарет (не курю, к сожалению, но просто держала б в пальцах

эту белую палочку.

***

Мне было хорошо, но – скучно.

(И Бёлль с тобою!) Спать хочу

весь день, но руки не – доходят.

А надо бы ходить ногами.

Не надо делать из всего

предмет, объект, субъект искусства.

Я равнодушна, как носок,

лежащий мирно на полу

в аутотренинге. И – Бёлль

со мною, на кровати, Генрих.

***

В твоей квартире тихо без тебя…

Стоят часы, прозрачны створки шкафа,

лишь в ванной эхо падающих капель

разносится, сознание дробя

на кубики, на ромбики, на кафель…

В твоей квартире тихо, как в ночи.

Я лампу засвечу, зажгу, затеплю

и в круг её отравленный, как в пеплос,

вживусь, впишусь, вчитаюсь – без причин

на что-нибудь иное, кроме пепла.

В твоей квартире тихо. Я пишу,

мне – не мешают, я пишу – спокойно.

И Муза (муха?!), сев на подоконник, –

единственный во всей квартире шум, –

трёт крылья, представляя их как кольца.

***

Раскрыть глаза и отдыхать:

Из уха твоего уха

В тарелке плавает, смеясь,

Из уха твоего змея.

Я шёпотом тебя вдохну,

Я – рыжая, я ела хну,

Она как хвоя и овёс,

Теперь я только из волос.

Теперь – ты тоже в волосах

Запутавшаяся оса,

Не плачь, кусай, не укушу

Тебя за жало, надышу

На ухо песенку осы,

Где только бусы и часы,

Пронзённый стрелкой часовой,

Ты высохнешь. Руками твой

Потрогать пульс на горле сна.

Сегодня в нас пришла весна.

Мы молоды, как два малька

В пруду, как образ василька

В пруду, как лебеди в пруду.

Ich liebe dich, ура труду,

С которым даже из пруда

Ухи не выловишь, о да!

***

«Знаешь ли ты, что лежишь на моём берегу?» *

молвила нимфа с лесными глазами, рукою

прядь освещённых волос отвлекая со лба.

Тихо по телу её обнажённо стекала речная

глубь, оставляя на коже следы чешуи.

И, пробираясь сквозь мысль о её поцелуе,

сомкнутых губ, я ответил: «Не знаю…»

«Не знаю… * эхом ответила нимфа, садясь на песок, *

делай, как знаешь», * сказала…

Но я * пробудился…

***

Дерево во дворе,

водвори

меня в детство,

откуда мы родом

и домом.

И аэродромом

для только посадки,

а вовсе не взлёта…

И ветки, как плётка,

как волосы.

Осы,

как голос и

мысли

в твоей голове.

Человек?

Нет, дерево.

ЧАСТЬ №2

«ЯЗЫК ЭЗОПА»

***

Это * ночь, это * ночь, я не верю, но мер

не принять по подсветке её бирюзовой,

я смеюсь, мне смешно, анекдот про Эзопа

и язык, лингвистический голод и смерть

от обжорства, мне холодно, руки как глыбы

посиневшего льда, на котором тюлень,

плавниками пластаясь, не вставши с колен,

говорит мне "пожалуйста", словно "спасибо".

И нельзя, остановки не будет, нельзя

будет выйти и воздуха в лёгкие втиснуть,

и от глаз твоих солнечных, от аметиста

дождевого их * больно (смежить * не разнять).

Я смеюсь, мне смешно, я как поезд, летящий

без стоп-крана во тьму всех грядущих ночей,

но ещё * в ослепленьи закатных лучей,

но ещё * не разбившийся насмерть, не спящий

под откосом на правом усталом боку.

Ляг на рельсы!!! Прошу тебя! Может * поможет!! * ?

Я смеюсь, мне смешно, посмотри же ты, Боже,

мёртвым больно от каждого * кукареку...

***

Поединок двоих, озверевших от голода или

От последнего страха – исчезнуть из собственных рук.

Как мы странно, скажи, как мы страшно с тобою любили,

Друг, друг друга. И тени качались в ветру.

И кричали. От боли. От боли. От боли.

Быстрым пульсом висков отдаваясь (аваясь) в ушах.

Это были не мы. Я одна. Ты один. Я с тобою.

Это – были – не – мы. Это наша – чужая – душа.

Нас роднила насильно и рвала насильно на части.

Это акт размноженья души, разрастания вширь

И разлуки её, чтобы снова росла от несчастья:

Быть единой себе, против воли своей, разрешить.

Это ясно без снов. Без пророчеств на гуще кофейной.

Ты ведь понял меня и все мысли мои перенял

Зазеркальем своим, где стихи мои только на фене,

И ещё невозможней, чем помнить, – не помнить меня.

***

Руки срифмованы, жёлтым сквозь розовый

яблоко светится * месяцем, холодно

грызть его заполночь с ветки растрёпанной,

белой улыбкой сияя над всхолмьями

кладбища тихого. Звёзды расслаблены,

мёртвые будни ночей расширяются

в сонных глазах, привиденьем разбуженных,

но успокоенных лиственным шелестом.

***

Ты * это там. Внутри ещё

сложнее сдвинуть расстоянья,

чем сбиться с ритма расставанья,

сбивающего всякий счёт.

Но мысленно преодолев

всё, что надумали воздвигнуть,

я сяду рядом * ну, подвинься! *

на рельсы, чтоб туда не лечь.

***

Паутинки летают и тянутся на

пробивающем солнце в узор винограда,

обрамившего раму на все времена,

словно тот медальон на груди у фасада

опустевшего дома. Длиннее всего,

что ты там, это там (и рукою в пространство

замахнуться, уже позабыв головой,

как ты выглядишь), ночью подушкой бросаться

в темноту, забивая твой призрак в дверях,

разметавший конечности, всей бородою,

всей улыбкой, всей силой тебе доверять*

опрокинувший память в покинутость дома.

***

Души умерших – тел, две улыбки в одну

сжать и – вырастет клён, клейких листиков вкус

до сих пор на руках. Наклонившись ко дну,

вы утопленниц встретите. Я их боюсь.

Клейких листиков цвет, горьких листиков мёд,

шрам разрыва двух жизней от ваших зубов

на предплечье моём. Кто вас, право, уймёт?

Сударь, это ли, это ли – та ли любовь?

Я вам тайну скажу: я сама ведь из тех,

из подземных, подводных, из мёртвых живых,

из утопленниц я, из их мраморных тел,

из кувшинок, офелий и лилий. А – вы?

***

Не поэзия ли, что бога

смерти – тоже зовут Яма.

Говорят, что он был наивный

и такой же, как ты, упрямый.

Мне в тебя надоело падать

репрессивно и депрессивно,

но я падаю, потому что

перед Смертью мы все – бессильны.

Я впадаю, ломая кости,

черепа и, похоже, цепи,

прямо в дно тебе, в сердцевину,

и – храни меня, драгоценность.

***

Я так нежно целую, как будто люблю,

а на самом-то деле – смотрю из окошка;

там заснеженный дом, неба звёздные мошки

и огарок луны (экономлю и длю

его свет для письма). Очень тихие окна,

замороченный скат леденеющих крыш.

Почему ты не спишь? Почему ты не спишь –

своим взглядом до неба мучительно проткнут?

***

В окно Москвы темнею изнутри

окна Москвы. Там вечер и ноябрь.

Совсем одна – сквозь стёкла – в Третий Рим –

закрыв глаза, устав сердечным ямбом

колоть дрова и колотиться в дверь

не воробьём, не голубем – кукушкой

твоих часов… Нас станет целых две,

чтоб никому – вы слышите? – не скушно! –

Смотрю в окно, не поднимая век,

прижав к губам дыхание, чтоб паром

не затуманить стёкла. Целых – две!

Но никому – из вас – увы!!! – не пара.

***

С таким всепонимающим непо –

ниманием твои очки желтеют

мне в листья те… Не сбрасывайте тела!

Мне нравится – Ваш противоположный пол –

заведомо. За ведьмами не ржавет,

я руку Вам даю, сходя с метлы.

… Я думала, глаза твои светлы,

а – карие. Какая ревность (жалость)!

Ты знаешь что? Я с ним уже одна.

Так вышло. Так невышло. В общем, ясно.

…Я руку Вам даю, совсем бесстрастно

сходя на нет до дна глазного дна,

сходя на да…

***

У меня и взгляд отнялся,

и язык стал странно тёмен

(что ж вы, девушка, плетёте,

что ж ты, бабушка!..). Останься

на секунду в поле зренья,

степью зренья поковыльствуй,

гнёзда сердца по привычке

ждут и жаждут разоренья.

Голос, горлом протекая,

пьётся, вьётся, леденеет,

и слабеет всё сильнее,

и стихами высыхает.

***

Какого члена профсоюза ты тут сидишь такой внезапный,

такой открытый всем ветрам?

Мной тыщу раз предрешено – тебя увидеть было – завтра!

Ну, в крайнем случае – вчера.

Но ты – сидишь. Вот – факт, который так трудно будет опрове –

И смотришь на меня, и смотришь.

Ты посмотри, ты посмотри, какой ты глупый человек

(там дождь идёт, а ты не мокрый).

***

Повежливевшие, мы встретимся и chees

друг другу скажем, сладко скаля зубы.

А сердце будет, как кулак о бубен

груди, стучать (А, пусть ему стучить).

И «How are you?» спросим («How are you!»? )

(Павлиашвили, стало быть) «So-so».

И – разойдёмся, как-то в унисон

маша руками и охуевая.

***

Мы виделись сегодня так светло,

так радостно, как ты меня окликнул,

как будто мы совсем уже привыкли

стучаться мотыльками о стекло

отсутствия (Откройте! Кто здесь дома!),

удары сердца или дождь, а * там,

за шторами, чужая пустота,

такая пустота * аж невесомость.

(«Откройте же!» И грудь * в кровавый пух,

и с крыльев * пыль цветная, оцветая,

осыпалась). Так радостно расстались,

как встретились. О, радости для двух!

***

Отчего же такой печальный,

Светлячок? светлячок мой * грустный?

(зябко слишком пожав плечами,

мол, * об этом не пишут устно).

Обнимаю тебя, как птица

пухом, перьями, перочинным

ртом целую твои ресницы

с видом следствия над причиной

преступления, руки глажу

и гляжу, и гляжу протяжно

с поволокой: давай же! на же!

(О, старинная наша тяжба!)

Мячик нежности в сердце скачет,

скоро грудь прошибёт мне * на фиг,

я люблю тебя, не иначе,

можешь в чай мне насыпать * сахар!

***

Мою скрипичную кровать. – Басовую. –

Ночь слышит каждую себя, за стенкой гипсовой,

за тишиною темноты, за снов засовами

кровать качается, поёт, и всё неистовей – …

Ах, не проснулся бы сосед с своей соседкою,

Ах, не скрипи же ты ноктюрн, рондо , рапсодию,

Ох, до чего же ты, кровать моя, усердная!

И наградил же меня Бог – такой особенной!

И что за радость – так скрипеть во всё отчаянье?

Вот доломаем мы тебя, другую, новую

приобретём себе кровать – кровать-молчащую,

немую, сколько не тряси её, сосновую.

***

Пить хочется! А ты немного, хотя бы полстакана чаю,

Соскучился? Дрожанье дробью о край стола без-чайной ложки

В вагоне поезда наводит на мысль о странных совпаденьях,

Себя сегодня как-то, впрочем, особенно не проявивших.

А ночью! * ночью * я дрожала, как эта ложка.

От крылатых прикосновений губ летучих,

Шептавших. За окном несутся

Пейзажи зимних новостроек.

Ты смотришь на мельканье, словно

В нём смысл поездки. Глаз не пряча

От повторяемости, жадно смотрящей с каждого *

…Не пряча от повторяемости жадно.

Пошли снежинки из разжатой

Ладони, батарейка солнца садится на глазах за крыши.

Всё суше глотка. Пить! Ты слышишь,

Как дни пустынею ложатся?..

***

И не иней идёт, а давление дней

так упало, что белые точки мелькают

в покрасневших глазах, но ловить их руками

никакого желания, в сущности, нет.

Потому что — «ни ручек, ни яблочка»… Что же

мне так суетно, холодно — в этой связи?

Словно в сердце червяк пустоты просквозил

и скользит по артерии? Словно бы ожил

мой сосед, что вчера отошёл в мир иной

и звонит в мою дверь в чёрной паре и просит

мясорубку на пару часов? Словно осень

присмотрелась ко мне, чтобы сделаться мной.

Что же мне так противно пить чай, из окна

наблюдая, как глупые голуби реют

над площадкою детской, где дети стареют

и взлетают в раскрытую форточку к нам.

***

Выпал снег (из гнезда?), удивляясь себе,

и на перья рассыпался, молча кружась

в стены дома, в окно, в письмена гаража,

отражающие существо наших бед

или радостей. Выпал, осадок такой,

не побрезговал, выпал, лежит на дворе

в октябре, и растает же весь в январе,

выпал белый, а спрашивается — на кой?..

Мы пойдем по нему, каблуки не помыв,

мы исходим его поперечно и вдоль,

он растает от этого, станет водой

(дидактично, не правда ли?). И у зимы

не выходит начаться с того одного

раза, снега и встречного — как у блина.

И от чувства вины нам до чувства вина

путь по первому снегу с торчащей листвой.

***

Ты слишком любишь пить ситро из слёз

и ты пьянеешь от него, как будто

оно – вино. Я знаю только, что

ты взял меня из лесу, чтоб помучить –

и – выпустить однажды по весне

израненной потусторонней птицей

на солнечной поляне – прямо в луч

горящего полуденного солнца.

***

Астры острижены. Же от круженья

не упадут на тропинку стрижи

варежкой кукольника, без движенья

кукольника не умеющей жить?

Астры острижены. Проданы, купле –

ны и подарены в самый разгар

вечера – кукольником, но не кукле,

кукольником… Ты меня не пугай

чёрными дрожками мимо окошка

в астрах – вот только что с неба! – я не

стану бояться, я не осторожна

даже с огнём! Так уж что – на огне…

***

Прижаться морем и дышать.

Цветы растут губами вверх –

О, отпусти меня к стихам!..

***

Меня так легко ограбить —

отнять у меня стихи, и —

я кончусь, меня не будет,

шаром покати — настолько.

Но, кажется, я простыла,

и горло болит, как жопа

в лице геморроя или —

как мёртвый котёнок сердца,

пощупав который, страшно

смеяться, а плакать глупо,

и я раскрываю руку,

чтоб ты нагадал мне новый.

***

Я твой котёнок,

упавший

с балкона,

спавший в руках у тебя, как икона

в свечных огарках.

Спаси от пожара

Солнце

– горячее –

не удержала –

солнце в руках, не привыкших к горенью.

Холодно, солнце, и негде – погреться!

Спрятаться негде от пепла и льда

Сердца. Спасать уже нечего. Нет.

***

Боже, Вы любите * крыс?! Вот сюрприз!

Сереньких крысок таких длинноносых *

любите?! Вкусно? И нету поноса?

И не тошнит? Даже если стриптиз

шкуры устроить, как в анатомичке?!

Мне говорили, что крысы умны,

да? А ещё, говорили, у ных

сквэрныя кушать друг друга привычка

есть, поедать и, хвостом трепеща,

в норку бежать. Удивительно мило!

Я бы сама бы их страшно любила,

но как-то муторно вот * натощак…

Я не сужу Вас. Мне это претит, но

так интересно бы было понять,

как удаётся Вам * после меня …

Впрочем, приятного Вам аппетита!

***

Ты, слишком много лгавший в этот рот

Моим глазам так слепо доверявшим

Всему, что ты * ты больше мне не ну… *

Не говори мне больше, что мне делать.

Я думаю. Я думаю всю ночь

О наших днях, разросшихся нещадно

В полгода и лежащих на столе

Некалендарно неподъёмным грузом.

Мы были далеки друг другу, да?

Мы были далеки, как, то что раньше

Я чувствовала с тем, что я теперь

(не чувствую). Мы были одиноки.

Мы и остались. Это хорошо.

Теряю нить. Но потерять не жалко,

Теперь всё просто. Ты поправь чуть-чуть

Своё лицо. Оно съзжает влево.

***

Ничего. Всё пройдёт. Это тоже.

Как прошло же, в конце концов, то.

И печальных стихов завиток

мы щипцами на место уложим.

Распрямим, и остудим, и взбры –

знем, как лаком (смешно как!) как лаком

(фонетическая kakalaka),

и локтей не подумаем грызть.

***

Вам странно?! * меня не заденет уже ни одно

из слов о тебе, параллельно живущем повсюду,

что тот таракан, весельчак, что мне пачкал посуду

и умер в стакане, как в чём-то имеющем дно.

Но я не пойму тех смешных человек, кто бежит

ко мне, задыхаясь от новости, с кем ты связался,

кайфуя от счастья увидеть моими глазами

твою параллельную, мне параллельную, жизнь.

***

Не чувствовать к нему — чего? — усилить — ничего. И даже

с усилием вообразив, что некогда, ещё тогда… —

но даже так (как ни тряси немого — ничего не скажет),

но даже этак, даже так — сплошное нет сплошному да.

И трудно вспомнить — через лес дней, за которым сих деревьев…

(А Вы — Вы помните свою предпредпоследнюю судьбу?)

По вертикали морща лоб, смотрю, глазам своим не веря,

что кем-то был ты для меня. И – хлопаю себя по лбу…

***

Паркет, разноцветный от старости и

протёртый местами, кустами, листами

бумаги желтеет сентябрь, переставив

дожди ударений на числа свои.

Размоет и комнату, и эту стену,

и буду сидеть под открытым и пить

сквозь трубочку времени («Пить!» – «Потерпи!»)

текучие, с неба – на землю, антенны

твоих телевизоров. Ах, потолок,

в тебе, на тебе, на тебе потолке там –

сидеть даже старого нету паркета,

вот ты и спускаешься, лоб перелоб.

***

Осень жмёт весь гортань,

тоскота, серомерзь,

и убитый мой ферзь

из противничья рта

показал мне язык. Хорошо, что — язык,

а не задницу — всё ж —

говорит им, не срёт…

Только я в свой черёд

покажу ему — фиг.

Ведь и это — не мат,

эвфемизм, но не мат.

Вот мы так и живём,

нашу мать.

***

Об осени. Дверные птицы

кричат, маша от сквозняка

крылом дверного косяка,

забив который, нам приснится

Лапландия в её снегах,

в её снегах приснятся сани,

и кто-то всеми голосами

так ветер в слух начнёт впрягать,

что всё уедет на собаках,

дышащих раскалённым ртом,

а где-то в воздухе, потом,

взлетит и упадёт «однако».

***

Будешь свидетелем – я выхожу

замуж сегодня осенью,

завтра я буду уже жена,

спрячу в сундук фату –

дочери или внучери,

или её подруге.

Будешь свидетелем – я выхожу

замуж – не за тебя!

***

Дактилем вспотевшее трогая стекло,

думаю — ноябрь уже чуть ли не в четверг…

В среду… Надо выспаться к вторнику тому,

на который падает свадебный обряд

листьями и солнцами. Голову задрав,

кружимся по осени в ослепленьи, в

обмороке падаем, ямб в груди глуша,

слишком разошедшийся. Шариком душа

с ниточкою розовой взмоет тихо ввысь

и глаза горячие станут тихо-тихо

остывать на окрики страшные: проснись!

А в груди не ямб уже, а сплошной пиррихий,

потому что страшно ведь замуж выходить.

***

Чуть-чуть расплавленного неба

осколком лужи отлегло

на память сохнущим деревьям.

Я наклоняюсь посмотреть –

и небо слепнет моментально…

Не наклоняйся надо мной,

я тоже отражаю небо,

лежу в траве, и сто безумцев

из рода разных насекомых

проносятся, как годы, рядом,

не наклоняйся надо мной,

не – надо мной, а здесь – не надо.

***

Мы, живородящие, носим зародыш

три четверти года в горячей утробе

и кормим его дурнотой наших фобий,

сомнением, свойственным нашей породе.

Как мне не хватает само-устраниться

и глянуть извне на своё положенье,

такое обычное, впрочем, для женщин,

когда из тебя должен кто-то родиться…

Но я сомневаюсь, боюсь, разрываюсь

на шизофрению полигоголосий,

и кажется мне, что меня кто-то носит

в горячей утробе с подвала провалом.

***

Ты – бабочка ?! Здравствуй! Не знала, не знала,

Что так мне привидишься нынче в лесу!

Летящая бабочка с аурой алой

И мёдом на чёрном пушистом носу!

Ты – бабочка! Бабочка! Милая птица –

Цветная, как сны, над которыми ты

Паришь, не пытаясь, конечно, присниться

С такой неподъёмной для сна высоты.

Ты милая бабочка, вестница, жрица

Мгновенья, восторга распахнутых глаз,

Тебя повторяя, открою ресницы,

И кто-то узнает меня в первый раз:

Ты – бабочка ?!

***

Лесистые сосны, осистые ели,

роса по ногам, под ногами прохладой

глотнёт. По тропинкам лицейского сада

бежать кучерявым, тепло из постели

теряя по мере мгновений, по мере

встающего солнца, смеяться, казаться

безумным — ах, ладно! ах, как вы сказали?

простуда? не верю — и правда не верить.

Упасть на пригорок, дышать, задыхаться,

увидеть лягушку, виски вытирая,

понять, что живая и что умирает,

и не отозваться (твой подвиг) стихами.

ЧАСТЬ №3

«ГЛАЗ СКВОЗЬ ПРУТЬЯ И НОС…»

***

Раскалённая решётка грудной

одиночки – нос сквозь прутья и глаз –

плохо класть себя на землю и красть

в небо синее, на самое дно

неба синего – воды ледяной

неба синего – аж губы сини! –

Губы Господа – синее тяни

губы к Господу из клетки грудной!

Для пророчества – не уши! – уста!

Боже, Господи, ну как ты устал

целовать меня в мой жадный оскал

и слова свои в гортани искать

сыном ласточки – пытливо, светло,

крылья теплые зажав за спиной,

а на улице у птиц уже ночь,

даже души, как магнитом, свело

наши – души: глаз сквозь прутья и нос,

руки, крылья, весь пылающий пух

оперения, чернильницу – пусть

всё, что понято из азбуки: SOS…

***

Разорвите мне горло, сударь!

Пересуды всё, пересуды,

судомойки костей – старушки,

мне же – холодно! Вам же – душно!

Нам же поровну – но в другие

от нуля идти на погибель

стороны, ибо третьей – нету,

все прямые пути – запретны.

Так что ленточку режьте скоро,

я болела ветрянкой, корью

не болела, корить не буду

в том, что нам не известно, буддам.

Разорвёмте, разрежем, вспорем

все по-душ-ки, дырой в заборе

озадачим собак и вора,

весь же orbit в жующий город,

в печень, в почки, в вязанье, в выши-

ванье крестиком, в нолик, в крышку

унитаза и гроба, в голос

говорящей – порви мне горло!

***

И памятью со лба,

сходящая внезапно

жизнь: камешки сгребать

в незамок буду завтра!

смерть: камешки сгребать

в нелепую постройку,

читая по губам

по стольку. И поскольку

я еду далеко,

а ты сидишь на лавке,

машу тебе рукой,

мол – ладно, мол, да ладно,

довольно и руки,

махнувшей на прощанье,

раз мы так далеки.

Как я и обещала!

***

Орать в горах. Орать на горы

за то, что – в общем, ни при чём,

а так, стоят к плечу плечом

и смотрят, как вода течёт

дни напролёт, а, может, годы.

А может, только для меня

застыли так, дрожа от сини,

а пять минут назад – носились,

смеясь от силы и бессилия

и пробуя себя понять.

Я выхожу тебя по ним,

я выдышусь тобою в воздух,

крича лавине: «падай возле!»

скача по камушкам, как козлик,

вверх, а потом придется – вниз.

***

Я бросаю тебя, как бросают курить,

И последней затяжки всегда не хватает.

Я бросаю тебя, как обычно бросают

Неспособные бросить. Но ты не кори

За подобную низость меня и кого-то,

Кто вот так же не может задачу решить

На деление тел, потому что души.

Потому что он— ты. Потому что ты вот он,

Под рукою, под самой её наготой

Беспощадной ладони – и трогать и гладить –

Потому что нельзя тебя больше. Не надо.

Я бросаю тебя. Три – четыре, готов?

***

Поднести к губам губы, почувствовать жар

и сказать: «не люблю тебя. Ты мне не нужен».

Засмеяться, уйти, засмеяться, прийти,

чтобы книгу забрать и уже не вернуться.

***

Косоглазие четырех

карих глаз * все их что-то сводит

и разводит, потом берет *

снова сво... * отпустило вроде...

Нет, * свело! До чего ж манит!

Переносица, перекресток,

передышка, солдат, пригнись

и беги. Это сложно. Просто.

Эк скрутило же нас опять,

не разнять, сколько break ни делай.

Ослепительно нас слепят

наши зрительные отделы.

***

Ухожу, ибо вот выход.

Вдох не может же быть вечен.

Что- то душно. Дышать – нечем!

Выдох.

***

А его я – любила? Любила его.

Что такое любовь? Я не знаю. Не – знаю.

Это что-то с губами? Скорее, с глазами.

Это animus, раненный в самый живот –

тем амуром, вампиром, агатом, бериллом,

от которого нож весь зашёлся, впотьмах

вспыхнув всеми цветами. В Аид и с ума

с равноценным успехом сходила – любила.

Я любила его. Что такое любовь?

Это рыба из трёх предпоследних желаний.

А последнее – смерть. На которое, ладно,

соглашается, но – лишь побившись об лёд.

***

Поехали с тобою хорониться?

Трава, смотри, зелёная, что ты,

и тихая… Я положу цветы

в твою кровать, моя большая птица

и мертвая. Куда ты два крыла

горбом себе за спину заложила?

Ты думаешь, что, если так, могила

исправит, скажет – нет, не умерла?..

Ты спи. Последний раз тебя накрою –

спать, птичка, спать, теперь навеки ночь,

большая ночь, без крыльев и без ног,

большая птица ночи вечной. Кроме

моих стихов ты знаешь ли слова?

Любимая, с открытыми глазами –

спи далеко, за огненную заводь

земного сна. Цветы тебе в кровать.

***

Я помню и живым тебя и мёртвым,

но дольше * был живым. Хотя * сильнее,

наверно, мёртвым. И глаза застыли,

как бусины, * холодными кругами.

Ты умер. У тебя теперь другая,

она вела тебя по коридору,

держа крыло за палец. Любопытный,

ты шёл за ней покорно и охотно.

О, мёртвые, они все так похожи

на * маленьких детей. Любой игрушкой

поманишь вас, доверчивые души,

и выманишь из самой верной кожи!

Из перьев * люди делают подушки…

И птиц едят под соусом томатным.

Как хорошо, что им тебя не скушать,

мой маленький, огромный мой, громадный.

***

Ю.И.

Мертвецы * к перемене погоды.

Ты не годен на роль мертвеца *

всем собой, выраженьем лица,

неизменной погодой * не годен.

Негодяй, я же знала * ты жив.

Но * хитёр! Как ты нас одурачил:

раз в гробу, мы подумали, значит…

он не зря там, наверно, лежит.

Слава Богу, ты жив. Ну пойдем же

всем расскажем, обрадуем лес,

что ты в пятницу ночью воскрес

из немёртвых, из сна, что ты ожил

из живых. Мы не можем молчать.

Все так ждали такого исхода:

то есть та же, смотри же, погода,

ты * живой, ты мне снился сейчас.

***

Что ни день, то час на часах, и то

Я иду, куда? Далеко иду.

И сажусь (деталь панорамы, фон) –

На скамейку (дом), на скамейку дум.

А вокруг идут, говорят, спешат,

А на небе – тишь и на сердце тишь,

И однажды, знаю, взлетит душа

Со скамейки в небо, где спят (где спишь).

***

Дом, рядом улица ревёт,

дом, где Вас больше не * живёт.

Взлетели, птицей, и звездой

немеете над крышей дом *

а спящего, окном в ночи

погасшим (если бы * ничьим!

но чьим-то...). Смерти Рождество,

морозом стиснувшее ствол

горбатого нетополя ,

Вы празднуете, не деля

их по присутствию среди

живых. Как * и в моей груди.

***

(… и одиночества – не хватит…)

Я стану голубей кормить,

чтобы в груди штормящей – мир

их воркованьем. И – некстати –

так холодно от рук Невы

по волосам меня, как гребнем,

прохладой гладящей, так греет

мой оберег одну из вый

(ей часто воют), губы, устья

и – острова, и – острова,

я выйду там, где голова,

и нас вдвоём – туда не впустят.

Я встану из лица, как дым

из пламени, и – плавно-плавно –

взлечу – неравная к неравным –

над ртами воющей воды.

***

В разводах вазочки засохшие цветы

хотят на свалку к падали и гнили,

где мы с тобою летом мух ловили

для ласточки, как добрые коты,

как злые кошки. Тьфу ты, ностальгия!

А было весело. А стало как-то так,

осталось * под разводы эти стать,

пущай разводятся, и эти, и другие,

что кролики. Подтеки синевы

по-над Невой, по мосторазведенью,

так повели! - тельно и так отдельно:

идти Невой и головой не выть.

***

Два раза? в эту реку? мы?

входить не будем, потому что

нам это попросту – не нужно.

…Но от тюрьмы и от сумы—

не зарекаются!— И всё же:

два раза— в эту реку— мы

входить не будем. Что нам мыть

в такой заплесневелой луже?

Но, загадав издалека

желание, я (видишь?) вижу,

что всё безудержней и ближе

к нам наша новая река.

***

Я без тебя соску-! тоску

сосёт под вилочкой розетки

(свиное рыло), слишком редкий

ты зверь, и нет тебя в леску,

ни рощице, в садку, ни в парке.

Возможно, ни в природе нет.

Возможно, ты приснился мне,

аль * воробей табе накаркал,

и след его на пинджаке

доныне счастье всем приносит.

Зима, скажи, а скоро осень *

закончится? А то мне мокро

и грязно. Хочется ж * бело

и сказочно, и новогодне.

Мне хочется стоять в исподнем

с твоим алло

в моих губах

и на дворе салют * бабах!

двенадцать ночи и собак

лай очень радостный. Алло!

***

Положа сердце на руку (на ладонь, на её открытость),

говорю тебе – на , подарок (а подарок — не передаришь!),

говорю тебе, а у сердца вырастают тихонько крылья,

и – взлетает, и не догонишь, и – на ветке, и – не достанешь!

***

Ты влюбился в меня?! Я ж тебя задразню,

засмущаю, затискаю, заобнимаю!

Я ведь это—как следует—не понимаю,

только чувствую в сердце соседнем резню,

вурдалачьи смакуя пролитие крови.

(Посмотри на него! как он весь покраснел!!

и замедленно, медленно, словно во сне,

стал отзывчив, улыбчив, затихше-любовен!)

Я не выдержу просто твоей красоты!

Я свихнусь! Как к лицу тебе сердце, о Боже!

Как ты сам удивлён—осторо-невозможно,

что влюблён— и в меня, наконец-то, и— ты.

***

Трепещущим веком в ладонь мне упёртый,

Застывший на корточках возле постели,

Иди. Я не стану от этого мёртвой,

Ведь я не растенье.

Растерян?

Растерян…

Иди. Не – ог – ля – ды – вай – ся. Я как будто

И это предвидела, на расстоянье

Минут, чьи летящие ввысь атрибуты

Меня * постоянно

Смеяться,

Смеяться…

Не надо: губами мне голову трогать,

Дыша горячо, безотчётно, не надо,

Иди. Этак звук, отделяясь от слога,

Уходит парадным

Уходом. Не правда.

***

Не бери себе в голову тихий напев этих лип,

что качаются так, словно кто-то все это подстроил,

симметрично и медленно, из-под воды, а долить *

под водою, кораллами, смазано, слаженно стройно.

Затыкай себе уши, не слушай, подушкой накрой

свою голову, выйди * сруби их, сруби их под корень,

даже с корнем сруби... Каждый листик мерцающих крон

говорит тебе что-то, не слушай, что это такое.

***

Ну как, ты— терпишь? Сей весны

наплывы жаркие и злые,

ты терпишь? Солнце из груди

пробившееся, как зелёный

росточек, нежности побег —

ты – терпишь?! Терпишь эту муку?!!

И я— терплю. Какой-то дом

терпимости у нас тут, право!

***

Я * в панике! Что * с тобой, се рдцеуби йца?

Ты грустен? * Ты грустен. Ты болен (тупик

моих рассуждений). Всё просто, из ситца! *

ты душу надумал любовью топить!

Гори! И тони! Полыхай и спускайся

на тихое дно, распаляй и гаси.

Борись же, борись, * не греши и не кайся,

пусть гирею фаллос ненужный висит,

болтаясь, как хобот, как * хобот? как * хобот…

И к озеру шаг устремив, устремив,

опустишь его * да и что тут плохого?*

и он зашипит сковородкой горячей…

Ш*ш*ш!..

Тс*с*с!..

***

Климактерическая * да?*

погода в марте выдается *

то снег идет, то солнце, солнце,

то с неба падает вода

и делает так много грязи,

что можно сапоги не мыть…

Март, он совсем такой, как мы …

Так – скоро солнце?! (чтоб не сглазить

поплюй и постучи вот здесь,

мой деревянный, оловянный,

стеклянный (* это, значит, странный,

как исключение. Но * есть)).

Так * скоро солнце?! Ты смотри,

не перепутай: ярко, жарко.

Чужого * не дари подарка.

И * даже больше * не бери.

* * *

Синхронистичность… Беспричинность…

Сижу у самого окна,

по самые зрачки загнав

на ветке плачущую птичку.

Спать бы в такую непого-

да делать нечего ---* не спится,

и плачет же на ветке птица,

держа её другой ногой.

Я, кажется, кого-то жду же,

сижу, а спать бы, а * сижу,

люблю, наверно. Дорожу.

А он со мной, наверно, дружит,

раз постоянно предаёт.

***

По ножам – ногами – больно

босыми! Чай, не роса

бритва-то! Попробуй сам

молча-то!.. С такой любовью

можно лишь! И ни слезы

– неженка – не уронила.

Слабость, говоришь, их сила?..

Немота – её язык.

Посмотри в глаза, где глубь

озера и в нём деревья

вечные… Как ей не верить,

истине молчащих губ?

***

Так сюсюкают глупые люди…

Мы не будем. Мы будем строги

и умны. Я тебя поцелую.

Но без нежности. Просто в лицо,

как в стекло или в воду. И губы

тихой рыбкой утонут в воде

или в зеркале. И возвратятся

как ни в чём не бывало себе.

Я люблю тебя — с этой моею

непосильной затеей любить

всех на свете случилось несчастье —

получилось!..

***

В остановившихся часах так много времени осталось

нетраченного молью дел, которые должны быть сде-

Так и приходит смерть. В глазах смертельная стоит усталость,

и стрелки рук разведены растерянно, де – как? мол – где?

Их скрещивают слабоумно нам повитухи, и вопрос

сам переходит в мир иной и там теряется. А в этом

часы дают часовщику. Он, напевая что-то в нос,

доламывает их. А то! И развевает прах по ветру.

***

Задуйте свечи, граф. Я буду спать.

Он горек был – Ваш сладкий чёрный кофе,

и в горле все слова огорчены.

Идти – куда теперь? Повсюду – пат.

Я буду спать, отдав теням свой профиль

на растерзанье по краям стены,

пока Вы пламя выдохом берёте.

А после – тьма, ворчливые сверчки…

Как грустно, господа, на этом свете…

Как грустно, что Вы тоже не умрёте.

Включите свет и дайте мне очки,

я почитаю,

как читает ветер…

Комментарий

Сергей Неизвестный

Поздний ноябрьский вечер на Патриарших.

Дождь. Ты идёшь рядом.

Ди-а-Лог

— Жизнь?

— Посмотрите за окно.

— Каждый из нас плывёт в свою Бразилию?

— Не палимпсест.

— Палинод?

— У нас общее: и сегодняшнее, и общечеловеческое.

— Патетика!

— Жизнь! Впрочем, посмотрите за окно.

— Поэзия грустного?

— Чувства. Стих - это поступок. Не сочинение.

— Чувства можно оцифровать.

Неоцифровываемый Мир

Какая кровь у раненого снега?

Какого цвета, пульса, густоты?

— Мистерия строфы.

Ты любишь Ироническое море...

Над пандемией слова лишь

пандемия звука:

— жестокая наука.

В иконо-спасах слеза —

Ты плачешь

трещиной шершавого ствола…

Ты помнишь Летний сад?

Где в клетке спальни твои

синицы спят...

Река.

Река текла идущей рядом

По кромке Патриаршего пруда,

Крупье — ночного казино пера —

поэт в центро-

стремительных полях

планет судейский взгляд:

Твой выигрыш — ночное небо,

творение кольца;

Твой проигрыш — гипербола комет

с вершиною конца

короткого движенья к Солнцу...

Через ресницы спящего дождя —

Твой эхо-демонизм раскатом —

По барельефу Бронной уходя,

Взвёл барабан рулетки,

мишень переведя

С Офелии на дне промозглого пруда

— Куда?

Вот, Гамлет, истерики твои

истоками теней...

Твой наркотический коктейль —

Слова-кресты на куполах

суфизматических сетей —

мир верованью вашему в простуды!

Труба, фагот

и парты школ —

уже не эшафот —

Уста;

уставший стих,

попавший в переплёт

полёт.

Ребристый ствол решётки ДНК,

где в цифре будущей пытается

понять

Стих — диип-тих

— Куда?

Из экологической да ли

В Твоё поэтическое дали .

|